Entre réalisme militaire, prospective rationnelle et éthique ubuntu : un manifeste de civilisation

Dans un monde secoué par des conflits asymétriques, des crises identitaires, l’effondrement éthique des sociétés et la montée en puissance des antivaleurs, y compris dans les armées, une question revient avec urgence : comment construire une paix réelle, durable, humaine ? Ce n’est ni un vœu pieux ni une utopie naïve. C’est une urgence stratégique, philosophique et existentielle notamment pour la RDC.

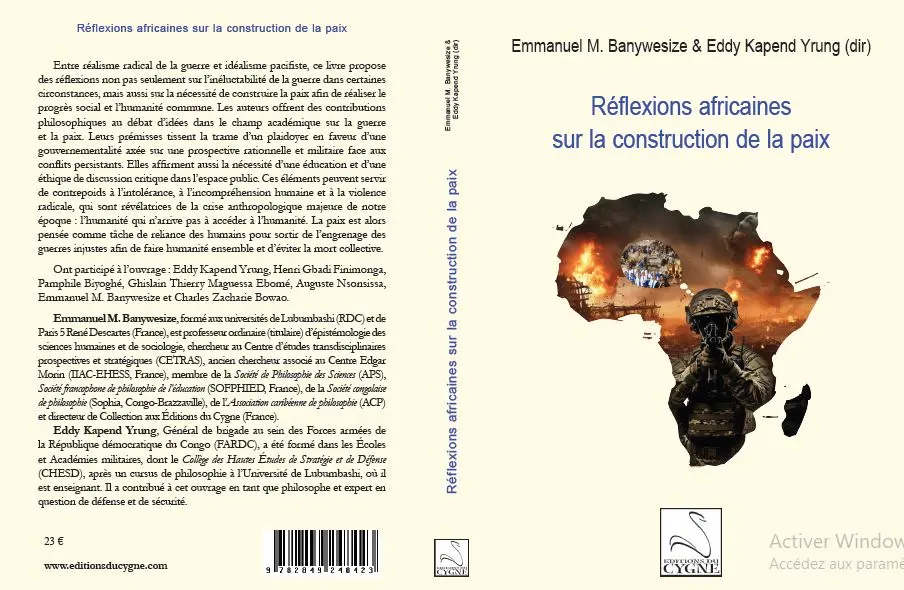

C’est précisément ce que propose l’ouvrage « Réflexions africaines sur la construction de la paix », dirigé par le Professeur Emmanuel M. Banywesize et le Général-philosophe Eddy Kapend Yrung, tous deux, Kassapard (Université de Lubumbashi). Une œuvre scientifique, militaire, philosophique et résolument empirique. Une réponse directe à l’un des six problèmes prioritaires de notre époque tels qu’identifiés par le penseur Michel Bisa Kibul, Moluki pe Motangisi : (i) mettre fin à la guerre, (ii) mettre fin à la faim et aux maladies, (iii) éradiquer les antivaleurs, (iv) reconstruire les infrastructures effondrées (v), valoriser le Génie scientifique congolais et (vi) transformer la Gouvernance étatique.

Une philosophie en bottes : entre terrain militaire et pensée critique ?

Ce livre est intéressant et titillant : fruit d’une réflexion stratégique de terrain, combinant la rigueur académique des philosophes avec l’expérience opérationnelle des forces armées. Le Général Eddy Kapend Yrung, co-directeur de l’ouvrage, n’est pas seulement un officier supérieur des FARDC : il est aussi doctorant en philosophie, enseignant junior à l’université, et praticien des réalités sécuritaires congolaises. A ses cotés, un chevronné habitué à réfléchir aux questions hautement sensibles et stratégiques : son Co-directeur, Emmanuel.

Ce croisement rare donne naissance à une philosophie empirique de la paix, articulée sur une gouvernementalité prospective, c’est-à-dire une politique de sécurité ancrée dans l’anticipation stratégique, la diplomatie préventive et l’éthique. Bravo aux auteurs, félicitations aux lecteurs

Une "paix ardente", pas tiède, ni froide !

La paix ici défendue n’est ni passive ni tiède et ni synonyme de refus de combattre. Elle est ardente, brûlante, fondée sur l’humanité partagée et la puissance étatique. Elle s’inscrit dans la tradition africaine de l’ubuntu et de la puissance, mais la revisite à l’aune des défis contemporains : guerres asymétriques, prédation des ressources, manipulations identitaires, conflits mémoriels, etc.

Les auteurs l’affirment avec force : la paix ne peut être pensée sans reconnaître la réalité tragique de la guerre. Elle ne peut non plus être construite sans intégrer une rationalité militaire, non pas pour exalter la force brute, mais pour la mettre au service de la prévention, de la dissuasion et de la protection des peuples.

Une architecture intellectuelle robuste

Avec des contributions de haut niveau signées par le très exigeant Professeur Henri Gbadi Finimonga de l’Université de Kisangani (Alumni de l’Université Catholique du Congo et membre actif du réseau bisarecherche), Auguste Nsonsissa, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, Charles Zacharie Bowao, Pamphile Biyoghé, ce livre est un manifeste multidisciplinaire. Il croise philosophie de la guerre, épistémologie de la complexité, sociologie de la paix, critique de l’anthropologie coloniale, théories politiques du solidarisme universel et socio-anthropologie des armées et des services de sécurité, de défense et des renseignements. Butamu comme diraient les swahiliphones. Elengi pour nous les Kinois et Ntomo na ba mpangi ya Kwilu, Kwango, Kongo central. Qui, pour dire au premier lecteur des livres de la république, commandant suprême que cet ouvrage est : « Tshibota »

Les perspectives d’Edgar Morin et Souleymane Bachir Diagne viennent enrichir cette pensée de la paix comme projet de civilisation, et non comme simple gestion de conflits.

La guerre, un révélateur anthropologique ?

Ce livre nous fait prendre conscience d’un constat brutal : la guerre n’est pas qu’un échec politique, elle est aussi le miroir d’une humanité qui échoue à faire humanité ensemble. Le combat contre la barbarie, contre les guerres injustes, contre les systèmes de prédation et d’exclusion passe par une révolution philosophique, une reconversion de l’intelligence stratégique vers le service de la vie.

Une philosophie-action pour un avenir viable

Ce que propose cet ouvrage, c’est une méthode : une philosophie politique enracinée, capable de produire des outils d’analyse, des leviers d’action et des modèles de gouvernance. En somme, une science africaine de la paix, née de la nécessité historique.

Et cette science n’est pas que théorique : elle repose sur l’observation, sur la confrontation directe avec les conflits du continent (RDC, Somalie, Rwanda…), sur la volonté de produire une pensée qui serve la transformation réelle des sociétés.

Pourquoi c’est un ouvrage à lire absolument ?

- Parce que certaines vérités y sont bien présentes et que je m’interdits de relayer ici, pour que chacun achète et lise à sa manière,

- Parce qu’il pense la paix dans la complexité du monde réel, vécu en RDC ;

- Parce qu’il relie éthique, stratégie militaire, et projet de civilisation ;

- Parce qu’il vient d’Afrique, et redonne à la philosophie africaine son rôle dans l’histoire mondiale ;

- Parce qu’il donne une réponse rationnelle, anticipative et enracinée à l’un des plus grands défis du XXIe siècle : l’état de lieu de la Guerre en RDC et pistes des solutions intelligentes.

Ce livre, est-ce une arme conceptuelle contre la barbarie ?

« Réflexions africaines sur la construction de la paix » n’est pas qu’un livre, c’est une arme de pensée. Une arme non violente mais puissante, forgée par des intellectuels et des militaires africains, pour reprendre la maîtrise du destin collectif. Si la guerre est parfois inéluctable, la paix n’est jamais impossible. Mais elle exige des esprits lucides, des cœurs ardents, et des stratégies fondées sur l’unité biophysique et morale de l’humanité. Voilà le message central de cette œuvre capitale.

Nous invitons au festin du questionnement tous :

- Les Chercheurs ou étudiants en philosophie politique, science stratégique, sociologie ou défense ;

- Décideur ou acteur de la paix, des ONG, des forces armées, ou des institutions internationales ;

- Intellectuels africains engagés dans la refondation éthique et politique du continent ;

- Ou tout simplement citoyen.ne du monde convaincu que l’avenir ne peut reposer que sur une paix ardente, et non sur une guerre permanente.

Cellule de Vulgarisation scientifique de l’OG

La Paix d’Ubuntu née des entrailles scientifiques d’Emmanuel Banywesize & Eddy Kapend Yrung